テレビを視聴するにはアンテナを設置するかケーブルテレビを契約することになります。

アンテナは一度設置してしまえば長年使い続けられるので初期費用分だけの支出済みますが、ケーブルテレビは毎月の利用料が必要なので固定費が高くなります

私は固定費を安くする為にアンテナを設置することにしました。

アンテナの設置は業者に依頼する方が多いかと思いますが、私は自力で地デジ・BS用のアンテナをそれぞれベランダに設置しました。

電波の受信感度的には屋根の上に設置するのがベストではあるのですが、素人には危険なのでベランダにアンテナの設置することにしました。

ベランダでも受信感度は十分足りていたのでしっかりとテレビを視聴できています。

設置から数年経ちますが特に問題も発生しておりません。

そこでご自分でアンテナをベランダに設置する方法を紹介したいと思います。

ベランダにアンテナの設置する前に障害物がないかを確認

ベランダにアンテナを設置するとなると屋根の上に設置するのとは、違い間に障害物が入る可能性が高くなります。

ベランダに設置する前にベランダから電波塔の方角、BS放送の衛星がある南西の方角に障害物がない事を確認しましょう。

地デジの電波塔はこちらのサイトから確認できます。

地デジ放送用のアンテナ

地デジ用のアンテナは魚の骨のような形をした八木アンテナが受信感度が一番良いです。

受信感度が高い点はとても良いのですが、長さが1m程度あるのでベランダが少し狭くなります。

間違ってぶつかって壊したりしても困るので、受信感度は少し劣りますが場所を取らない平面アンテナを使用することにしました。

こちらの商品を選んだ理由はいくつかあります。

平面アンテナはDXアンテナの物しか見当たらなかったのと実際の利用者数が多い点です。

更には屋内に配置しても十分な受信感度を得られるという情報があったのも大きな理由です。

我が家では屋内では受信感度が悪かったのでベランダに設定しています。壁の構造によっては屋内に設置するのは難しいかと思います。

BSアンテナを一緒に取り付ける場合には混合器もセットになっている商品をお勧めします。

平面アンテナの裏に複合機が取り付けられるので外見がすっきりします。

混合器は後から別売りで購入する事も出来ます。野外に設置する場合にはきちんと野外用を選びましょう。

20素子と26素子から選ぶ

こちらのサイトからお住いの地域の電波の強さを確認できます。

強・中電界であれば20素子で十分ですが、中・弱電界の地域にお住いの方は26素子ということになります。

TOKYO MXは都内でも映らない可能性があります

外壁にアンテナ設置の土台を固定して、平面アンテナを固定する人もいます。外壁に固定する事は問題ないのですが、ベランダに設置するだけで十分な電波レベルを得られたので壁には付けませんでした。

我が家は都内ですが、TOKYO MXだけは映らないです。TOKYO MXを確実に視聴したい方は、八木アンテナを設置するか、業者にTOKYO MXが視聴可能かを相談する事をお勧めします。

暮らしのサービスくらべておトク!【くらしのマーケット】

BS放送用のアンテナ

衛星放送(BS)受信用のアンテナもDXアンテナのBS放送用パラボラアンテナを購入しました。

大まかに南西方向にアンテナを向けた後に緯度毎の傾け角度のガイドに合わせてアンテナの傾きを調整します。後述するレベルチェッカーを使った事もあり簡単に設定する事が出来ました。

DXアンテナのBSアンテナにはレベルインジケーター付きの商品もあります。

地デジアンテナを一緒に設置するのであればレベルチェッカーを購入した方が良いです。BSアンテナだけを設置するのであればインジケーター付きを購入するのが良いかと思います。

BSアンテナは電源の供給が必須です。

分波器を通している場合には通電と書かれている端子にTV、レコーダー、nasne等を繋がないと正しく動作しません。

複数の部屋にTVアンテナのコンセントプラグがある場合は確実に分波器を使っていますので、どの機器から電源を供給するか決めておきましょう。

BSアンテナは南西に衛星があるので、南西に設置場所を確保できるか確認しましょう。

おすすめのアンテナレベルチェッカー

アンテナの受信感度の調整にはアンテナレベルチェッカーの利用をお勧めします。

アンテナとTVを繋いだ状態でのレベルチェック機能を使う事も出来るのですがかなり大変です。

テレビをベランダから見える場所に持ってきて作業してみましたが、アンテナの角度を修正する度にテレビを操作するのはかなりの手間でした。

テレビのアンテナレベルチェックは一度のチェックに数分かかりるので作業効率も悪いです。

最初はアンテナレベルチェッカーなしで作業してみたのですが余りにも大変でしたので、レベルチェッカーを購入したほどです。

実際にアンテナレベルチェッカーを使ってみると作業効率が全然違いました。

レベルチェッカーを使った方が圧倒的に早く正確に作業が完了しますし、アンテナ感度も良い状態で設置できます。

私は地デジ・BSデジタル両対応のレベルチェッカーを購入しました。

3,000円以上するのでそれなりの出費ですが、私はアンテナレベルチェッカーは必須だと思いました。

設置後に強風などで向きがずれてしまった時にも直ぐにアンテナの角度を直せるのであると便利です。

アンテナレベルチェッカーの使い方

とても簡単に使うことができます。

アンテナレベルチェッカーの右側のBS/UHF入力と書かれた端子にアンテナから伸びているケーブルを接続します。

BSアンテナの時には給電が必要なので、左側のBS給電と書かれた端子にテレビ、レコーダー等の機器に繋がっている方のケーブルを接続します。

分波器を使っている場合は通電と書かれている端子から伸びているケーブルを接続します。

アンテナの向きの調整はこちらの手順で行います。

- アンテナレベルチェッカーの感度を書かれたダイヤルをプラス方向に最大限まで回して、一番感度が良い状態にします。

- レベルが一番高くなる向きにアンテナを合わせます。

- 感度のダイヤルを徐々にマイナスに回して感度を下げても、レベルが高くなる向きを探します。

- 感度を限界まで下げた状態で、一番レベルが高くなる向きが最適です。

BSアンテナは南西に位置がほぼ決まっていて、少しでもずれると全く受信できなくなります。ですので、細かい調整は必要なく、受信できると常にレベルは高い状態になります。

アンテナの位置が定まったらテレビでのチャンネルチェックを動かすと無事受信出来て放送を視聴する事が出来ます。

同軸ケーブルの加工方法

アンテナの配線には同軸ケーブルを使います。

同軸ケーブルは丁度良い長さにしておきたかったので(余りがあると嫌なので)、両端未加工の同軸ケーブルを購入して両端にF型接栓を取り付ける事にしました。

F型接栓の取り付け方法はこちらの動画が参考になります。

ケーブルの加工としてはかなり簡単な部類ですので工作が苦手な人でもなんとかなると思います。

宅内への引き込み

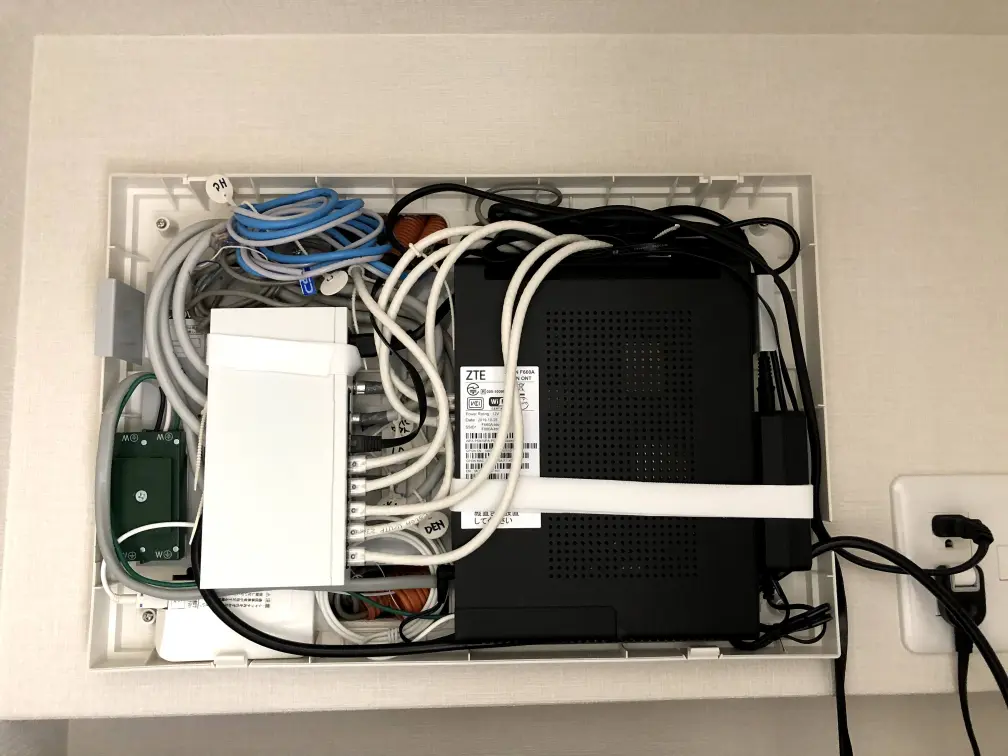

写真の左側の壁面に縦に4つ並んでいるカバーが配線の宅内への引き込み口です。一番上は電線、二番目はインターネットの光ケーブルを既に引き込んでおり、一番下がアンテナ線の引き込み口になっています。

写真では分かりづらいかもしれないですが、アンテナ線は1本しか宅内へ引き込んでいません。

こちらの画像のように、平面アンテナの裏側に混合器を設置しているので、地デジとBSの電波を混合して1本のアンテナ線に纏めています。

同軸ケーブルの結合

住宅を施工してくれた業者の方が同軸ケーブルの宅内配線を済ませておいてくれたので、引きごみ口から同軸ケーブが出ている状態でした。そこへと新たにアンテナに繋いだ同軸ケーブルを配線して、同軸ケーブルを結合させます。

それにはアンテナ中継プラグを用います。

結合したい同軸ケーブルにF型接栓を取り付けてアンテナ中継プラグにそれぞれ差し込むだけです。野外で中継したので念のために防水テープを張り付けています。隙間があると逆に中に水が溜まってしまうので、その点に中止しながら巻き付けましょう。

アンテナをベランダの手すりに固定

アンテナはベランダの手すりに固定しました。

アンテナを固定する取付金具ですがそれぞれのベランダに形にあった物を選ぶ事が重要です。

取り付ける場所を確かめている時にアルミ同士が擦れてしまってベランダの手すりに傷が付いてしまったので注意が必要です。傷が付いてしまう事が分かったので間にゴムシートを挟んで取り付ける事にしました。

結構しっかり固定出来たので、台風にもきちんと耐えていました。

アンテナの取り付け状態の紹介

アンテナの取り付け状態を紹介します。

背面の配線状態ですが、BSアンテナの黒い同軸ケーブルを地デジアンテナの方に持ってきて裏面の混合器で地デジからの黒い同軸ケーブルを灰色の1つの配線に纏めているのが分かるかと思います。

ベランダの手すりの形状は物件に寄って違うので固定する金具も合った物を選ぶ必要があります。どうしてもベランダに取り付けられないのであれば壁面に取り付けるのも良いかと思います。

まとめ

私は自力でベランダに設置する事ができ、事故もなく数年間が経過しています。

ですが、配線やアンテナ工事に不安がある方、BS放送やCS放送を見たいが自分でアンテナを取るつけるのは不安な場合は地域のプロに依頼するのも一つの手です。

こちらのサイトで料金や相場、口コミで比較し、オンラインで予約することができます。